Intelligence artificielle et diagnostic médical en ligne : la santé à l’ère numérique #

Fonctionnement des outils d’IA pour l’identification des symptômes #

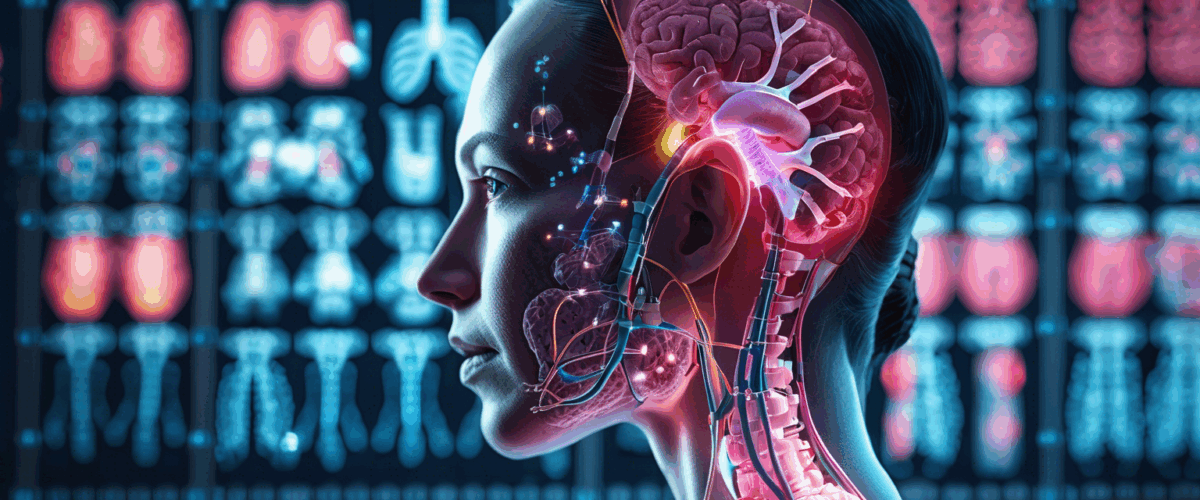

L’identification automatisée des symptômes s’appuie sur des algorithmes d’analyse extrêmement performants. Ces technologies exploitent d’importants volumes de données, issues notamment de questionnaires en ligne, de dossiers médicaux électroniques, d’analyses biologiques ou d’images médicales. Les plateformes de diagnostic en ligne privilégient aujourd’hui deux principales familles d’outils :

- Chatbots interactifs : applications grand public développées pour guider l’utilisateur dans une collecte de symptômes, à l’image de Babylon Health ou Ada Health, qui proposent une série de questions dynamiques s’ajustant aux réponses du patient.

- Moteurs d’analyse contextuelle : systèmes avancés, capables d’intégrer à la fois des données médicales objectives (imagerie, biologie de laboratoire) et les antécédents du patient, pour formuler une orientation médicale personnalisée. DeepMind Health, par exemple, démontre une acuité dans l’analyse d’images radiologiques, mettant en évidence des lésions invisibles à l’œil humain.

Le fonctionnement de ces solutions s’articule en trois étapes clés :

- Collecte structurée et automatisée des symptômes, via une interface accessible depuis un smartphone ou un ordinateur, souvent renforcée par des outils de reconnaissance de langage naturel ou de traitement d’image.

- Analyse algorithmique : exploitation d’un moteur de raisonnement médical alimenté par des bases de données gigantesques – comprenant symptômes, diagnostics antérieurs, traitements et évolutions cliniques.

- Restitution d’une orientation médicale : le système délivre un compte rendu synthétique, mentionnant les probabilités de pathologies, suggère des examens complémentaires ou propose de consulter sans délai un professionnel de santé.

Les différences majeures entre simples chatbots et moteurs d’analyse sophistiqués résident dans la capacité à contextualiser les informations, à détecter les signaux faibles ou d’intégrer des antécédents complexes, ce qui rehausse considérablement la pertinence des suggestions émises.

À lire Comment rédiger et mettre en forme des documents puissants avec LaTeX

Précision et limites des diagnostics assistés par l’intelligence artificielle #

Les progrès réalisés dans le domaine de la médecine digitale sont remarquables. En 2024, des solutions telles que DeepMind Health ont démontré une capacité à détecter certains cancers à un stade précoce, surpassant parfois l’expertise humaine dans l’analyse d’images médicales. Statista indique une réduction des erreurs médicales de 23 % et une augmentation de l’accès aux soins de 40 %, grâce à l’emploi de ces technologies dans la prise en charge initiale des patients. Les algorithmes exploitent des biomarqueurs spécifiques, croisent des résultats de tests sanguins, de séquençages génétiques ou d’imagerie, afin de proposer une évaluation fine et rapide des risques pathologiques.

Cependant, la fiabilité de l’IA médicale présente d’inévitables limites :

- Absence d’examen physique : une plateforme IA ne peut ni palper un abdomen, ni ausculter un cœur, ni percevoir les nuances de la communication non verbale essentielle au diagnostic.

- Risque de surdiagnostic et de faux positifs : la tendance algorithmique à signaler tout écart détecté peut mener à des examens complémentaires inutiles, accentuant la charge sur le système de santé.

- Analyse incomplète des antécédents : certains systèmes peinent à intégrer la totalité des éléments contextuels tels que les antécédents familiaux complexes ou des interactions médicamenteuses rares.

Le diagnostic à distance peut conduire à des erreurs d’interprétation, notamment si le patient renseigne mal ses symptômes, occulte des informations ou si l’IA fait face à des pathologies rares non représentées dans ses jeux de données.

IA et complémentarité avec le parcours médical traditionnel #

Les outils numériques n’ont pas vocation à remplacer le professionnel de santé, mais à agir comme premier filtre d’orientation ou de pré-diagnostic. Un algorithme performant peut détecter un signal d’alerte (douleur thoracique, symptômes neurologiques, etc.) et recommander immédiatement une consultation urgente. Les plateformes de type Qventus, associées à la gestion des parcours de soins, facilitent la priorisation des patients nécessitant une évaluation rapide.

À lire Décrypter le terme « concurrent » en cinq lettres : secrets d’un mot-clé prisé

La complémentarité s’illustre principalement par :

- Gain de temps pour les médecins : automatisation des tâches administratives et analyse préalable des données, permettant au praticien de se consacrer à l’examen clinique et à la décision thérapeutique.

- Amélioration de la prise en charge : orientation rapide des patients vers un spécialiste adéquat, comme pour la détection précoce du mélanome via analyse photographique automatisée.

- Réduction de l’engorgement des urgences, en limitant les consultations pour des motifs bénins grâce à une première évaluation algorithmique.

L’interdiction de substitution de l’IA au diagnostic humain demeure une évidence : seule l’expertise clinique permet d’intégrer la globalité des facteurs personnels, sociaux et psychologiques. De plus, la responsabilité légale et le devoir de conseil demeurent l’apanage du professionnel de santé.

Expériences utilisateurs : bénéfices, attentes et vigilance numérique #

L’adoption massive d’outils d’auto-diagnostic en ligne traduit une aspiration croissante à la réactivité et à l’autonomie en santé. Les utilisateurs interrogés par des cabinets tels que Sermo mettent en avant :

- Obtention quasi instantanée d’une orientation médicale, dès les premiers signes d’un trouble, sans passer par la prise de rendez-vous traditionnellement chronophage.

- Sentiment de réassurance pour les symptômes bénins, conforté par une explication didactique de la démarche algorithmique.

- Accès démocratisé aux conseils médicaux, notamment dans les déserts médicaux ou dans les pays où l’accès aux soins demeure limité.

Nous observons cependant que ce rapport facilité à l’information médicale engendre plusieurs écueils :

À lire Découvrez la méthode secrète qui booste vos performances Python : Le guide ultime de NumPy

- Prise de risque liée à l’auto-diagnostic : tendance à l’automédication ou au report de la consultation lorsque l’IA sous-estime la gravité d’un trouble.

- Besoins accrus de pédagogie : exigence de transparence sur la fiabilité et la méthodologie des algorithmes, ainsi que l’explicabilité des recommandations générées par l’IA.

Le secteur réclame donc une communication claire sur les limites des outils numériques, et une responsabilisation de l’utilisateur, notamment face à la tentation d’une interprétation abusive des résultats proposés.

Défis éthiques et réglementaires du diagnostic par intelligence artificielle #

Le cadre juridique encadrant le diagnostic médical assisté par IA s’est renforcé en France et au sein de l’Union européenne. L’Agence du Numérique en Santé (ANS) soumet régulièrement à consultation publique des guides éthiques et réglementaires, afin de garantir un déploiement sécurisé des innovations. Les principaux défis à relever s’articulent autour de :

- Protection des données de santé : la confidentialité, le stockage sécurisé et le contrôle de l’accès aux dossiers médicaux constituent une obligation légale absolue.

- Responsabilité en cas d’erreur : indétermination de la chaîne de responsabilité en cas de diagnostic erroné, entre l’éditeur du logiciel, le professionnel qui l’utilise et le patient qui le consulte.

- Encadrement des usages : distinction juridique entre simple orientation algorithmique et diagnostic médical à valeur légale, ce dernier restant l’exclusivité des médecins.

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle souligne la nécessité d’un encadrement strict pour éviter toute dérive, limiter le risque de décisions automatisées non validées par un clinicien, et préserver l’autonomie du praticien. L’autorisation et la certification des dispositifs médicaux utilisant l’IA font l’objet d’une surveillance renforcée.

Le futur du diagnostic médical en ligne : vers une collaboration homme-machine #

L’évolution des technologies d’IA appliquées à la santé annonce une intégration croissante dans les parcours de soin, mais toujours au service du binôme médecin-patient. Nous anticipons plusieurs tendances majeures :

À lire IAS Niveau 1 : Le Passeport Essentiel pour Devenir Intermédiaire en Assurance

- Personnalisation accrue des orientations, grâce à l’intégration de données de vie réelle issues d’objets connectés, d’applications de suivi quotidien et de biomarqueurs encore plus fins.

- Explicabilité renforcée des algorithmes : obligation, pour chaque suggestion clinique, de justifier la logique employée, élément clé pour la confiance des utilisateurs et la validation médicale.

- Redéfinition du rôle des soignants : le praticien devient le garant de l’interprétation humaine, de la synthèse contextuelle, du dialogue empathique et du choix thérapeutique, dans un modèle de décision partagée avec le patient.

Nous pensons que la meilleure voie réside dans un équilibre entre puissance de la technologie et responsabilité humaine. Loin de déléguer la santé à la seule machine, il s’agit de s’appuyer sur la puissance de calcul de l’IA pour enrichir l’analyse médicale, sans jamais renoncer à l’écoute, l’intuition et l’esprit critique indispensables à toute décision thérapeutique. La santé connectée n’a de sens que si elle demeure un instrument au service de chacun, protégeant le lien humain et la sécurité de la décision clinique.

Plan de l'article

- Intelligence artificielle et diagnostic médical en ligne : la santé à l’ère numérique

- Fonctionnement des outils d’IA pour l’identification des symptômes

- Précision et limites des diagnostics assistés par l’intelligence artificielle

- IA et complémentarité avec le parcours médical traditionnel

- Expériences utilisateurs : bénéfices, attentes et vigilance numérique

- Défis éthiques et réglementaires du diagnostic par intelligence artificielle

- Le futur du diagnostic médical en ligne : vers une collaboration homme-machine